Depuis plus d’une décennie, les plages paradisiaques de la Martinique et des autres îles des Caraïbes sont régulièrement envahies par des bancs massifs d’algues brunes : les sargasses.

Autrefois inoffensives et lointaines, elles sont aujourd’hui devenues un enjeu environnemental, sanitaire et économique majeur.

Qu’est-ce que la sargasse ?

La sargasse est une algue brune flottante appartenant à la famille des Sargassaceae.

Contrairement à d’autres algues qui poussent sur des rochers ou au fond de l’océan, les sargasses vivent librement à la surface de l’eau, formant parfois des radeaux immenses.

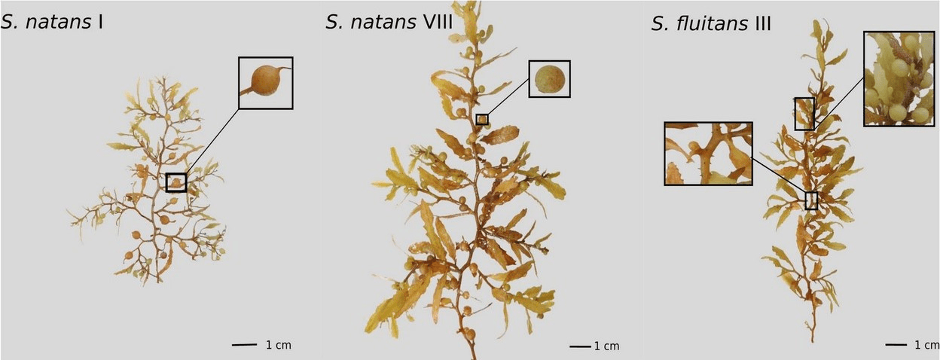

Il existe plusieurs espèces de sargasses, mais celles qui posent problème aux Antilles sont principalement Sargassum natans et Sargassum fluitans. Elles peuvent dériver sur des milliers de kilomètres, portées par les courants marins.

Trois morphotypes de sargasses observés aux Antilles - De Alleyne et al.2023

D’où viennent-elles ?

Pendant longtemps, les sargasses sont observées dans la mer des Sargasses, une zone située dans l’Atlantique Nord, au large des États-Unis, mentionnée pour la première fois par Christophe Colomb au XVe siècle lors de son voyage vers les Amériques. Ces sargasses se trouvent dans une zone appelée gyre subtropical de l’Atlantique Nord, qui n’est autre qu’un vortex formé par différents courants marins circulaires.

Durant l’hiver 2009/10, l'affaiblissement simultané de l’anticyclone des Açores et de la dépression d’Islande survenant a fortement perturbé la circulation atmosphérique des vents et des courants

marins, provoquant un déplacement ponctuel d’une grande quantité de sargasses en direction de l’Atlantique équatoriale.

Suite à cela, depuis 2011, une nouvelle"zone de prolifération" s’est formée plus au sud, entre le Brésil, l’Afrique de l’Ouest et les Caraïbes formant la Grande ceinture de sargasses de l’Atlantique. A cet endroit, l'océan étant plus chaud et plus riche en nutriments, une prolifération rapide des sargasses a été observée.

Les sargasses qui atteignent les Caraïbes, dont la Martinique, proviennent en grande partie de cette nouvelle zone.

Pourquoi leur présence augmente-t-elle ?

Plusieurs facteurs expliquent l’explosion de la présence de sargasses dans les Caraïbes :

- L’enrichissement de l’océan en nutriments

Les apports massifs d’azote et de phosphore provenant de l’agriculture intensive et des eaux usées mal traitées, nourrissent les algues, qui prolifèrent de manière incontrôlée.

- Le changement climatique

La hausse de la température des eaux de surface et l’acidification des océans favorisent le développement des sargasses, tout en perturbant les courants qui les transportent. - La déforestation et l’érosion des sols

La destruction des forêts en Amazonie accentue le ruissellement des sols et contribue au transfert de nutriments dans les rivières et ensuite dans l’océan. - Des courants marins modifiés

Les changements dans la circulation océanique permettent aux radeaux de sargasses de dériver plus facilement vers les côtes caribéennes, notamment la Martinique.

Les conséquences pour la Martinique

L’arrivée massive de sargasses sur les côtes martiniquaises a des répercussions multiples :

● Sur la santé

En se décomposant, les algues libèrent de l’hydrogène sulfuré (H₂S) et de l’ammoniac, deux gaz toxiques pouvant provoquer des troubles respiratoires, des irritations et des maux de tête chez les

riverains.

● Sur l’environnement

Les sargasses étouffent les herbiers marins, modifient les écosystèmes côtiers et nuisent à la biodiversité.

● Sur l’économie

Le tourisme, la pêche et l’image de l’îlesont durement touchés. Les plages infestées deviennent impraticables et les hôtels subissent des annulations massives.

Quelles solutions ?

Face à ce fléau, plusieurs pistes sont explorées :

● La collecte en mer et sur les plages, bienqu’elle soit coûteuse et complexe.

● Le suivi satellitaire pour mieux anticiper les arrivées.

● La valorisation des algues, par exemple en compost, en biocosmétique, en biogaz ou en matériaux de construction

● La coopération régionale, pour mutualiser les efforts et les recherches.

Conclusion

L’arrivée massive des sargasses en Martinique rappelle à quel point nos écosystèmes sont fragiles et interconnectés. Mais elle ouvre aussi la voie à de nouvelles solutions : valorisation des algues, innovations écologiques, coopération entre les îles caribéennes et prise de conscience mondiale.

Derrière ce défi se cache une opportunité : transformer une contrainte en ressource, et bâtir un avenir plus durable pour la Martinique et la région des Caraïbes.

Vous souhaitez continuer la lecture ? Découvrez tous nos articles de blog !

Vous souhaitez découvrir la Martinique de façon écoresponsable ?

Sea The Way est l'excursion en mer qu'il vous faut !